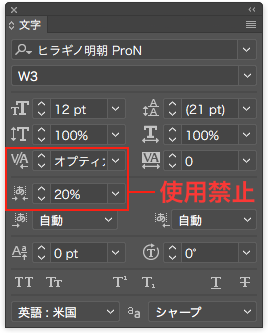

ヒラギノ Pro/ProN/Std/StdNは、「オプティカル」と「文字ツメ」を使うと事故になる(可能性が大いにあります)。

理由

OS X 10.11 El Capitanで、ヒラギノ Pro/ProN/Std/StdNの仕様が変更されました。

→ OS X El Capitan(10.11.2)搭載のヒラギノフォントと 弊社製品版フォントについて

ここで最も問題になるのが「■2.濁点類の大型化」です。

SCREENのWebページには、Adobeの「オプティカル」機能を使うと、新旧ヒラギノで文字組みが変化して事故になってしまうことがあると書かれています。

さらに、そこには書かれていませんが、濁点類の大型化で右と上のサイドベアリングの数値が変わるので、Adobeの「文字ツメ」機能でも事故になってしまうことがあります。

対策

El Capitan以降が混在する今のMac DTPでは、とにかく、OSのバージョンに関わらず、

\ヒラギノ Pro/ProN/Std/StdNは「オプティカル」を禁止/

\ヒラギノ Pro/ProN/Std/StdNは「文字ツメ」を禁止/

にしてしまうのが、事故を予防する最善策かと思います。

El Capitan登場以降のMac DTP

El Capitan以降のOSX附属フォントの問題は、游明朝体にもあります。

それでも、ヒラギノ Pro/ProN/Std/StdNの方が影響が広汎で、游明朝体より深刻です。

ヒラギノの「オプティカル禁止」「文字ツメ禁止」でほとんどの事故は防げるのではないでしょうか。